先月のお盆休み、1年ぶりに実家へ戻ると、玄関を開けた瞬間から変わらない光景が広がっていました。子どもの頃から積まれている雑誌の山は、腰ほどの高さまで成長していました。

リビングの隅には、私が大学生の時に送った引っ越し用段ボールが静かに鎮座し、思わず「ああ、時間が止まっているな」と感じました。

ある日、母に「今度の土曜日、一緒に片付けようか?」と尋ねると、母は一瞬私を見て、すぐに新聞をめくり始めました。

後で母に聞くと、「急に言われるとプレッシャーを感じる」とのことでした。

片付け中に気づいた、母への配慮の大切さ

ある夕方、母が洗濯物を抱えて階段を下りていたとき、新聞紙の束につまずきそうになりました。思わず強い口調で注意すると、母は「もういい、自分でやるから放っておいて」と部屋に入ってしまいました。

台所で一人、母の言葉を思い返し、自分の言い方が母の気持ちに寄り添えていなかったことに気づきました。

夫に相談したところ、「結局、何がしたかったの?」と聞かれ、私は初めて気付きました。「母が安全で過ごしやすい家にいてほしい」と思っていたのに、それが伝わっていなかったのです。

この経験から、母のペースを尊重し、感謝の言葉を素直に伝えることを心がけるようになりました。

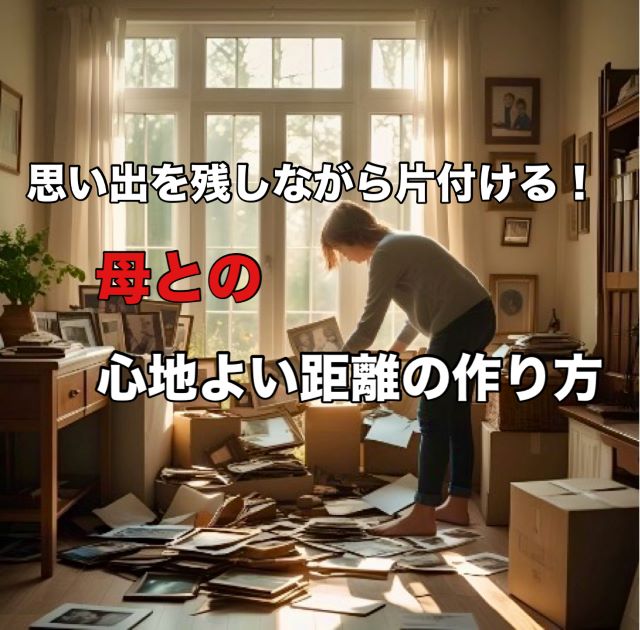

思い出の写真や絵を整理する

実家の押し入れを整理していると、幼稚園の絵や家族写真のアルバムが10冊以上見つかりました。母は「これは絶対に捨てられない」と強く主張します。

そこで、スマホのスキャナーアプリを使い、デジタル化することを提案しました。最初は母も操作を渋っていましたが、一緒に作業を始めると、思い出話に花が咲きました。

-

「これはあなたが初めて自転車に乗った日だよ」

-

「この日は大雨だったね」

-

「ここは祖父の家だ」

作業が終わる頃、母は「これなら場所を取らないし、いつでも見られるね」と安堵の表情を見せてくれました。

ただし、母がどうしても残したいと言ったのは、私の小学生時代の日記帳でした。

母は「あなたが心を開いてくれなかった頃、これが唯一の心の窓だった」と抱きしめていました。日記を一緒に読み返す中で、母の優しい表情を初めて見ました。

片付けルールとご褒美の工夫

私たちが決めた片付けの約束は、とても簡単なものです。

- 1日2時間だけ作業する

- 午前中の涼しい時間に取り組む

-

終わったら近所の喫茶店でクリームソーダを楽しむ

このルールを取り入れてから、母の方から「今日はどのあたりを片付けようか」と声をかけてくれるようになりました。作業が終わったあとの喫茶店タイムでは、昔の思い出話に自然と花が咲きます。

以前は食卓を一緒に囲むことも少なく、会話も最小限だった私たちですが、片付けを通じて笑い合える時間が増えたことは、私にとって大きな変化でした。

実際に使ってみることで手放せる

押し入れやクローゼットには、長年使わなかった調理器具や洋服が眠っていました。

私が「一緒に使ってみよう」と提案すると、母は少し照れながらも了承。

- 調理器具は「重いし今はあまり使わない」と母自身が納得

-

思い出の洋服も試着し、「今の生活には合わない」と判断

一緒に試すことで、母も自分で判断し手放せるようになりました。

『保留箱』で母の気持ちを尊重

キッチンで母が「この鍋は処分してもいいかな」とつぶやきましたが、翌朝「やっぱり孫が来た時に使いたかった」と迷っていました。

そこで、迷う物は保留箱に入れ、1週間様子を見ることに。母も安心して手放せるようになりました。

親とケンカしない片付けのポイント

- 最初は自分の物から片付ける

- 思い出の品はデジタル化して保存する

- ご褒美や休憩でモチベーションを維持する

- 親の暮らしを否定しない、前向きな提案をする

- 片付けを強要せず、親のペースを尊重する

- 親の価値観を尊重し、寄り添う姿勢を持つ

- しっかり話し合い、計画を立てて進める

- 家族全体で情報共有する

- 思い出や親子の会話を大切にする

まとめ:親子で心地よく片付けを進めるコツ

片付けを通じて、母との思い出や会話を振り返る時間が増え、親子で笑い合える瞬間が増えました。

最初は焦っていた私も、今では「片付けは単なる整理整頓ではなく、親子の心の距離を縮める大切な時間」と感じています。

もし実家の片付けで悩んでいるなら、焦らず、親の気持ちや性格をゆっくり受け止めながら、自分も息苦しくなりすぎないように気持ちを切り替えてみてください。

そうすることで、親子で心地よく片付けを進めるコツが見つかるはずです。

コメント